2025年も残り数日。

ざっくりと振り返って、来年に向けて整理をしておこうと思います。

時系列の振り返り

1月

正月早々から、親友たちと計画していた旅行が、親友の体調不良で流れるなど、かなり幸先の悪いスタートでした。

また、(詳細はここでは明かせないものの) 人間関係で動揺 することも多く、精神的に不安定な状態が続きました。

そんわけで、下旬は タイ&ラオスに逃避旅行 をしていました。

結果的に言うと、 この旅には大変意味があった と思います。

元々、タイを選んだのは、旅の本で色々見かけてずっと憧れがあったのが大きいですが、もう一つの決定的な理由として、

タイやラオスは 社会が強力な宗教的価値観に支えられている仏教国 という点がありました。

というのもこの頃、 孤独について考えることが多く なっていて、孤独について色々な本を読み込んでいました。

そこで読んだ『孤独と不安のレッスン』 のなかには、

以下のような記述があります。(pp.82-83)

(前略, 欧米でもキリスト教に関心がない人が増えてきたことで) 結果、彼らは、日本人が60年も前から取り組んでいる問題、「強力な神がいないまま、この中途半端に壊れた共同体の中でどう生きよう?」ということにやっとぶち当たり始めたのです。

もちろん、単純な答えは、たくさんあります。

強力な神をもう一度作る。強力な共同体をもう一度作る。両方ともやっているのが、イラク戦争をしかけたアメリカですね。キリスト教原理主義を掲げ、強力な国家を目指す。アメリカ国民は、よっぽど不安なんですね。あんまり不安だから、二つないとやっていけないんです。

そして、 日本は「強力な神」(天皇)と「強力な共同体」(ムラ)のいずれも不完全なまま機能しており、「中途半端に壊れた共同体」になっている 、と主張します。

私にとって、 2024年の米国での留学期間の体験からも、この「中途半端に壊れた共同体」の問題は、非常にリアルに感じられました。そして、自分が感じている苦しみの背景がここにあるのではないかとも考え始めました。

では、 東アジア的な「強力な神」の世界観とはどんなものか? それを理解すべく、強い仏教社会への旅に至りました。

タイとの国境近くのラオスの街、フアイサーイから、ラオスのルアンパバーンまで行くスローボートで出会った アルゼンチン人のおじさん2人組からは、旅をする自由な生き方をずいぶん教わりました 。

結果的には、 宗教のような"虚構"は、それを皆が信じることができるうちには強い力を持っていて、実際に人を幸せにする のだ、ということを学びました。

他方で、強力な自然科学の影響下にあり、政教分離が前提のわが国の若者が、 これから仏教や神道をよりどころにするのは、なかなか難しい ことだろうなとも思いました。

神は死んだ、ということなのかもしれません。

では、 神なき後の拠り所は何か? それはおそらく、アートなのだろうと思います。

そこに爪痕を残したいと、強く思います。

経典はバズらないけれど、Adoは伸びた。そんなことを考える1月でした。

2月

2月は、 復学が迫っていることを改めて認識 し、不安が募り、

あまり活動的にはなれませんでした。

自分の個人Discordサーバに、自分の個人Scrapboxを読み込んだLLMを導入して遊んだりはしていました。

読書をしていた時間が多かったです。

復学後に先駆けて、所属研究室の催しなどにも参加しました。

現役生の研究発表が色々あったのですが、あまり質問が多くなく、これまで所属してきたコミュニティ(たとえばSGGや未踏ジュニア)と比べてしまい、少し残念に思いました。

正直、ちょっと 研究室にハマっていない 体感がありました。

3月

3月は、同時に大学に入学した人たちの多くが卒業しました。

セキュリティ・ミニキャンプ大阪ではチューターを務めました。

たのしかったです。いつかは講師とかもやってみたい気がしますが、自分は特定の技術のexpertになるタイプではないので、あまり向いていないかもしれません。

月末には昨年に続き、F1の日本GPに行きました。

TSUのRed Bullへの電撃昇進は衝撃でしたね……

レザークラフトに入門 したのもこの頃です。

4月

いよいよ 復学 しました。

授業も研究も始まりました。

また、IPAの春季試験で、ネットワークスペシャリストの試験を受験しました。(7月に、合格が発表されました)

運動しようと思い立ち、つくば市内のプールに通い始めました。

5月

大学生のやり方を思い出しながら、趣味としては クレパスでのお絵描き に精を出した月でした。

大企業の面談 も体験としては受けてみて、「こういう世界もあるのだな」と思いました。

3月に親友たちと出かけた際に、就職について迷っていると相談した際、

「とりあえずアプリを入れて動いてみたらどうか」「話してみて分かる事もある」との助言から、一般の就活アプリを入れて、しばらく様子を見ていました。 色々なオファーが来て、嫌気がさしていた時期でもあります。

当時の日記には、以下のように書かれています。

<某大企業>の面談に行った。あまり可能性はないが、「こういうキャリアも今からなら選択可能なのだなぁ」という可能性がその場にある感じが妙にキツい。

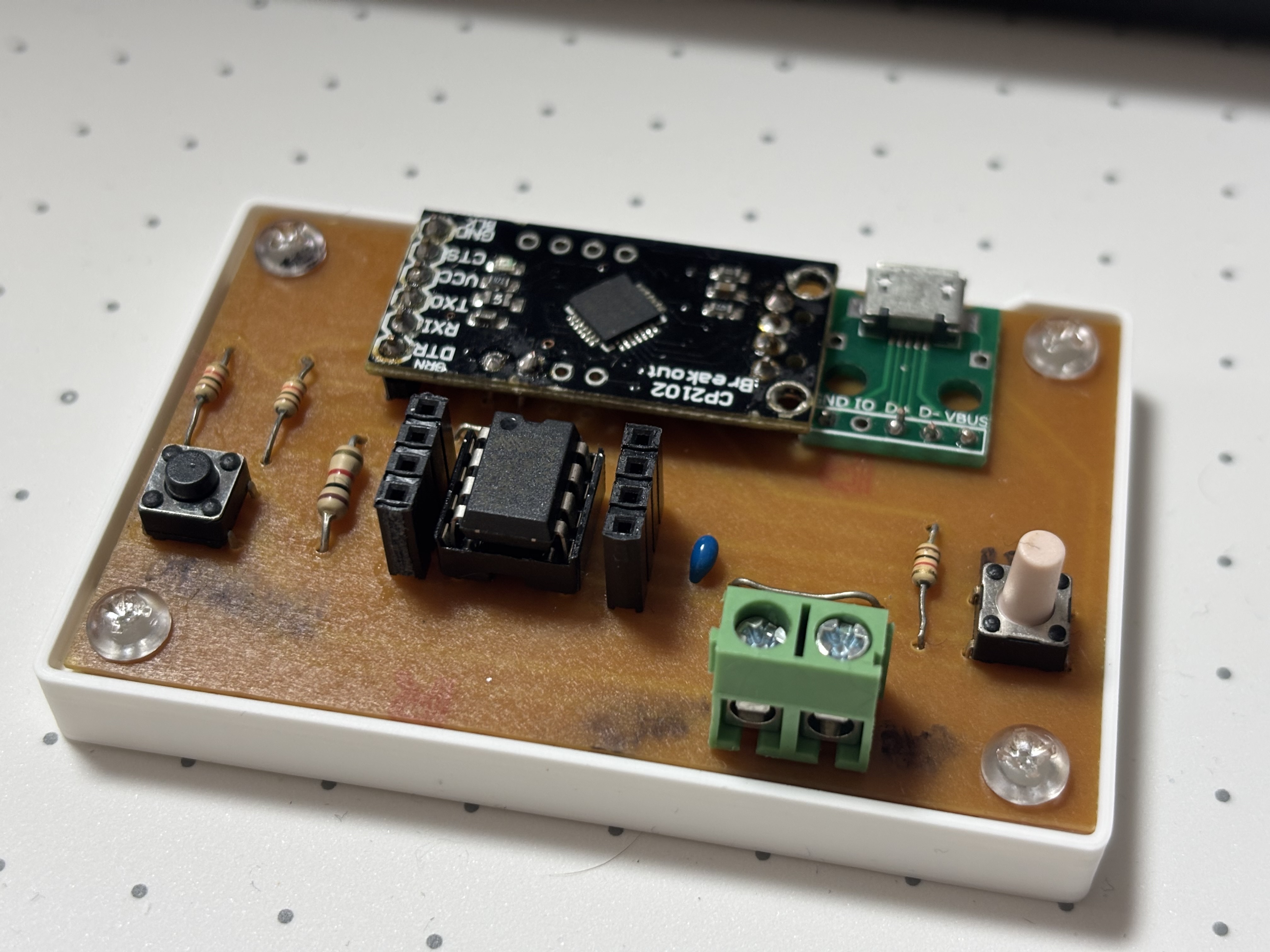

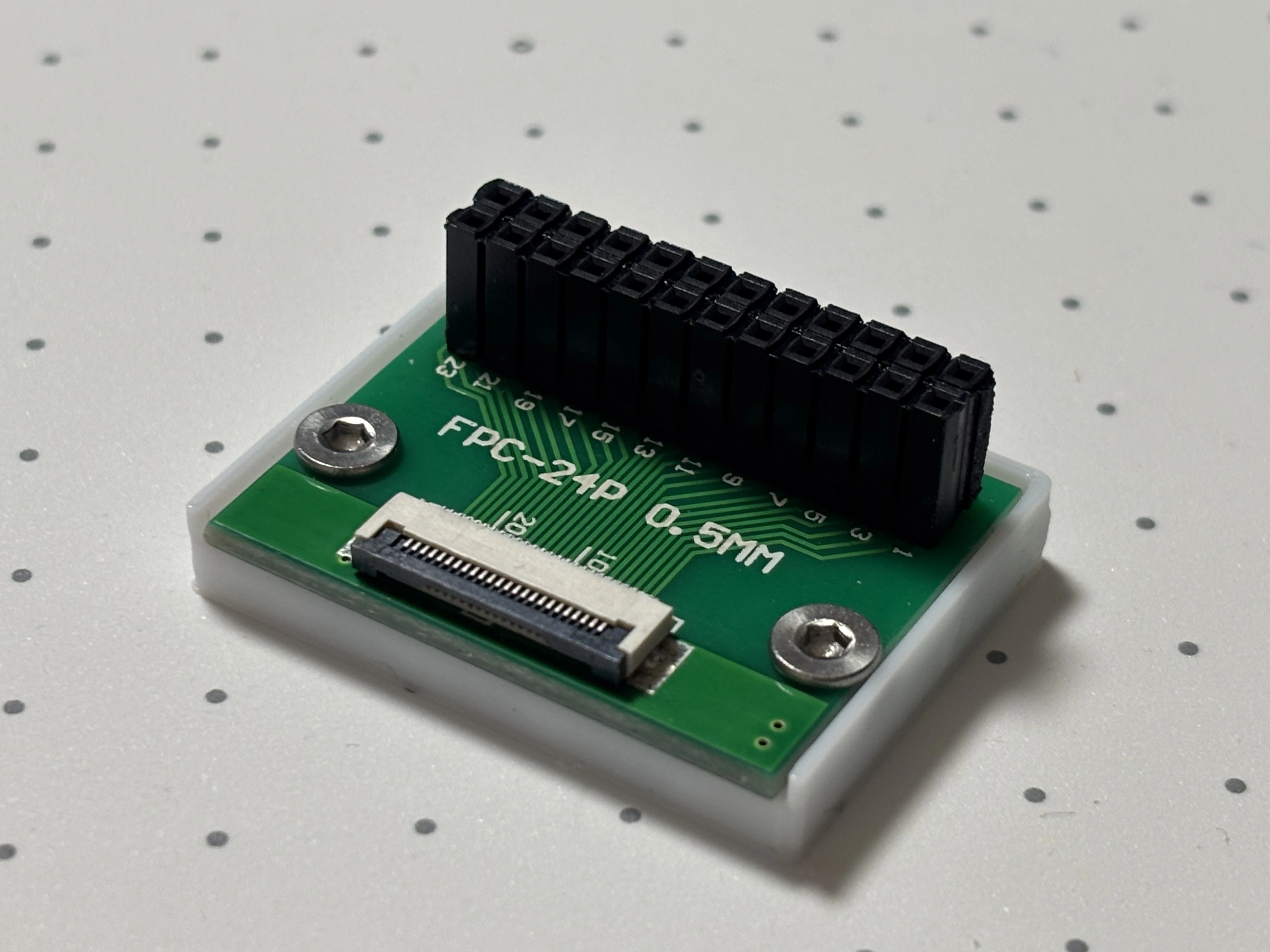

ものづくりとしては、FreeCADを本格的に触るようになったのがこの頃です.

ずっとFusion360を使っていたのですが、就職すると学生ライセンスが切れるので、今のうちに慣れておこうという判断でした。

結果的にこれは功を奏して、 もう最近は全部FreeCADで作っています。

MakerWorld にもFreeCADで設計したものを投稿しています。

6月

某社でのインターン(的なもの)に多くの時間を費やしました。

すごく楽しかったし、短期間で多めのタスクを担う感じだったので物理的にも忙しかったです。

このように充実した時間が過ごせていると、 仕事の時間以外でも仕事のことをしたくなっちゃう のが、自分の(会社員をやるには)課題点だと思いました。

時間で切り替えって、難しいですよね。

ほかには、TOEICの試験を受けました。スコアはまずまず。リスニング試験中に関係ないことを考えてしまって、聞き逃した問題が多かったのが悔やまれます。

また、NT金沢を目標とした金沢旅行にも行きました。

ずっと訪れたかった 石川県立図書館 にも行けてよかったです。

7月

あまり研究も手につかず、何がなんだかよくわからないまま時間が過ぎていった月でした。

のちに来年の4月から就職することになる会社でのインターンも経験していました。

1 on 1 をかなり密に組んでもらえて、キャリアに関する考え方には変化があったと思います。

研究室の合宿のようなものもありましたが、正直あまり楽しめませんでした。

研究室内に友人と呼べる人がいないので、やむなし。

研究室の中で、研究に熱があって面白い先輩ほど、旅行には来ていなくて、残念でした。

でも、あれだけ人がいるのに、「面白い人がいなかった」とはあまり言いたくないですね。

私がおもしろがりきれなかっただけだと思います。

8月

帰省しました。長距離ドライブ、たのしい。

ついでに、大阪の日本橋を久々にみに行ったり、県内では伊吹山, 能登川図書館などに行きました。

研究がちょっと進んだ月でもありました。

9月

7日に「手が滑った」せいでフライトが取れてしまったので、9日にエジプトへ出発しました。

カイロでは詐欺ガイドの洗礼を受けつつも、ギザの三大ピラミッドやエジプト考古学博物館を堪能しました。

その後、シナイ半島のダハブへ移動し、美しい海や、良いホステル、最高の友人たちとの出会いに恵まれ、精神的には大変充実した時間を過ごしました。

ダハブは本当に素晴らしい場所で、次はダイビングをやりに行きたいと思っています。

エジプトから日本への帰り道には、 1月に続いて、再びバンコク を訪れました。

バンコクでもホステルに2泊しましたが、こちらはかなり年上の人たちが多く、あまり馴染めませんでした。

国内でもそうですが、国際的な人間関係では特に、 年齢差があるとコミュニケーションは格段に難しくなる と感じました。

以下、当時の日記からの引用です。

結局、年齢は結構なmatterだと思う。おれがダハブのホステルで馴染めたのも、年齢のおかげかもしれなくて、もしそうなら、おれがもし人生で困ってまたあのホステルに戻っても、同じようには馴染めないのかもしれないと思って少し悲しくなった。

つくづく、青春は取り戻せない。

バンコクからは直接関空に戻り、免許の更新を滋賀でやってから、つくばに帰りました。

とりあえず、緑の免許証を無事故のまま返し、青に更新できてよかったです。

このままゴールドまで最短経路で進みたいものです。

10月

1日には 内定式 がありました。こちらも、当時の日記から引用します。

やはりこういう日は苦手だ。行きの電車では、スーツの大学生がワックスでギラギラさせた髪を頭に乗せて、しかしいつも通りの背格好でスマホを触っている。似つかわしくない。

帰りの駅では、一様に黒い大学生が、表面的な笑みを浮かべて「人脈」「交流」に励んでいる。軽薄で、不自然だ。

一年前、親友が内定式に参加した日は、彼女と一緒に渋谷でダラダラしたっけか。あの日から、結局こういう進路になるなんて思いもよらなかったな、などということを考えながら、つくば号で帰ってきた。

それから、誕生日である10月5日、Maker Faire Tokyo 2025にも行きました。最近のMaker Faire Tokyoは、私にとっては挨拶回りになっていて、あまりうまく刺激が受けられない感じがしています。

そうでありながら、出展する側で刺激を届ける側に回れていない自分に嫌気 が差しました。

これは、「おれもものづくりをするぞ」という モチベよりも劣等感が勝っている という意味で、よくない傾向です。

本当は 比較優位よりも内的な幸福を追い求めるべき であるところ、派手さに誤魔化されて最適化すべき目的関数を誤っているといえるでしょう。

そんなわけで、以下のようなことを考えました。日記から。

23歳のテーマは「実」で行こうと思います。虚実の「実」の方。見た目や品質よりも、実際に何を作ったかという成果物の量の充実にこだわる、ということと、シューショクするので、改めて「現実の問題に向き合う」ということを実践していかねばならない、という覚悟と。

10月中旬からは、やや研究の進み方に違和感を持ち始めました。

「何かがおかしくて、困っています」「衝動でエジプトに行っておいていうのもアレなんですが、進捗的に焦ってます」みたいな話をしたら、「きみは大丈夫でしょ」「まだ焦るところじゃない」などと言われた。教員側がそういうこと言うの、どうなん?(否定ではなく、真の疑問)と思ったので、ことばにならない「(笑)」みたいな音で返事した。

こういう不安感が体にも影響を及ぼし始め、割と頭痛が頻発するようになりました。

11月

無でした。今から考えれば、頭痛は前兆だったといえます。

「研究しなければ」と思いながら実際には体が動かなくて着手できなかったり、抑うつだったりした暗黒の月でした。

なんとか授業だけは行き続けられたのはよかったです。

自分は鈍感なので、自分が今どのくらいヤバいかをよく知覚できていなかったため、「おまえはヤバそうである」(要約)と指摘して救い出してくれたつくばの友人たちには本当に感謝しています。

12月

前半は試験に奔走した月でした。

ついに 司書課程を完走 しました。来年、卒業さえすれば司書資格を取得できそうです。

とはいえ、研究はまるで進まず、精神的にはかなり参っていました。

結局、中旬から医療に頼りながら、なんとか年末を迎えた感じです。

忘年会がいくつかあって、それは楽しかったです。

27日、28日にはSGGの合宿に参加しました。

「物理的に忙しいのは問題ではない。自分が何をやっているかわかっていない状態で前に進むのが苦しいのだ」というようなことが共通認識としてエンコードされてすごく腑落ちしました。

そういえば、ヨシタケシンスケ『思わず考えちゃう』 にもこんなエッセイがありました (p.99)。

幸せとは、するべきことがハッキリすること

ていうか、結局、決めたことをやったらやったで、うまくいかなかったりもするんだけれども、こうすればいいんじゃないかなって、自分の中である程度方向が、それこそ覚悟が決まった瞬間が一番、幸せって言われるものに近い心理状態なんじゃないかなって思ったんです。

あれもできるし、これもできるってなったら、全部やんなきゃいけないのかよみたいな感じになってきて、何かその可能性がたくさんあることが苦しみだったんです。僕の場合は。

で、年取ってきて、いろいろ経験を積んで、いや、今からあれは無理だし、これもダメ。なら、俺、結局あれとあれしかできないよな、ってことは、これとこれだけやっとけばいいんだよなって思ったときに、すごく救われました。

SGGの人たちには、「大学生活はいまひとつうまく行かなかった」「来年は自我を取り戻す」と宣言しました。

でも、 宣言だけって、あまり意味ない んですよね。

ギンジはTwitterに書いていた。「俺はもっとがんばれる」と。隆良はツイッターに書いていた。「がんばるがんばるって、それ、何のために?誰のために?」「俺は、自分の人生のために、やることをやる。目的がブレた状態でがんばりすぎたって、そんなの意味がない」と。

瑞月さんは言った。「がんばらなきゃ」と。それだけが真実だと、俺は思った。

もっともっとがんばれる、じゃない。そんな、何も形になっていない時点で自分の努力だけアピールしている場合ではない。何のためにとか、誰のためにとか、そんなこと気にしている場合じゃない。本当の「がんばる」は、インターネットやSNSのどこにも転がっていない。

(『何者』 朝井リョウ 2012. 書誌情報)

人間関係

今年は、 人間関係を今後どんなふうにやっていこうか と考えさせられた年でもありました。

複雑な話は個人が割れがちなので避けますが、わかりやすいのは恋愛や結婚の話題です。

最近、(過去の振る舞いから私からは)「この人はそういう選択をするタイプではなさそうだ」と思っていた人々が、恋人を作ったり、結婚する意思決定に至ったりするケースが増えてきました。

それにつれて、「早く結婚せねば」と焦る人すら周囲には散見されます。

正直なところ、そういう人たちには相当の 危なっかしさ を感じます。

そこで、自分はどうするのか?ということは、日々考えます。

今は 一人でいることの恩恵をかなり享受している (突然エジプトに行ったり)し、そういう意味で 人と一緒にやっていける自信は全然ない(誠実に関係が維持できる気がしない)というのが正直な感想なので、現時点では「いつか結婚したい」とは全く思わない、というのが本音です。

とはいえ、今年を振り返ると、 「寂しさ」的なものに振り回されておかしくなっていた 時は結構あったようにも思われます。

私はよく人に「 恋人は欲しいとは思わない。でも、誰かとぐりとぐらのように生きたい 」と言っています。

元は、『N/A』(年森 瑛. 2022) の中のセリフに強く共感したために言い始めたものです。

しかし この希望は、ずいぶんなエゴだ とも思います。

たとえば、私が高校時代から繰り返し反芻してきた、以下のテクストがあります。

イゴイズムをはなれた愛があるかどうか。イゴイズムのある愛には、人と人との間の障壁をわたる事は出來ない。人の上に落ちてくる生存苦の寂寞を癒すことは出來ない。イゴイズムのない愛がないとすれば、人の一生ほど苦しいものはない。

周囲は醜い。自分も醜い。そしてそれを目の当たりに見て生きるのは苦しい。しかも人はそのまま生きることを强いられる。一切を神の仕業とすれば、神の仕業は惡むべき嘲弄だ。

僕はイゴイズムをはなれた愛の存在を疑ふ。(僕自身にも)。僕は時々やりきれないと思ふ事がある。そして最後に神に対する復讎は、自己の生存を失ふ事だと思ふ事がある。僕はどうすればいいのだかわからない。

かたや、『孤独と不安のレッスン』は、こう主張します。:

一人がみじめなんじゃなくて、一人はみじめだと思い込んでいることに、苦しめられているんじゃないかと、僕は思うのです。(p.18)

(前略; 経験の浅い劇作家は、主人公に感情移入し、主人公の都合のいいように動いてくれたり、主人公が活躍できるように犠牲になってくれたりするが、現実ではそんなことはない。)ですから、あなたが愛した人は、家族は、親友は、『何も言わなくても分かってくれるもう一人の自分』ではなく『他者』です。

『他者』である限り、どんなに愛した人でも、プラスとマイナスの両方がある。そう決意することは、『孤独と不安』からは逃げられないと、腹を括ることでもあるのです。

『何も言わなくても分かってくれるもう一人の自分』がどこかにいて、あなたを全面的に受け入れてくれる、という考えを捨てることは、『孤独と不安』と共に生きていくと決心することなのです。 (p.156):

「ぐりとぐら」を考えたとき、 私はシナジーのために共存したくて、互いに(例えば承認の)不足を補う的な相補的共依存は避けたい と、これは素朴すぎるような気もしますが、しかし諦めきれない感情があります。

フロムが『愛するということ』 で記述したような、「愛」がどこまで実現可能なのか、私にはまだよくわからずにいます。

恋愛に見られる排他性は、しばしば所有欲にもとづく執着だと誤解されている。「愛しあっている」ふたりが他の人には目もくれないということはよくある。じつは彼らの愛は利己主義が二倍になったものにすぎない。ふたりはたがいに相手に自分を同一化し、ひとりをふたりに増やすことで孤立の問題を解決しようとする。

共棲的結合とはおよそ対照的に、成熟した愛は、自分の全体性と個性を保ったままでの結合である。

そもそも、また、恋愛というフレームワークがよくわかっていないということもあります。

本当に好きな人は、恋人とかではなく友人にしたくなりません??

再び、『思わず考えちゃう』(pp.80-81) から。

とても気に入って、大好きになっちゃって、よごれるのがイヤで一度も使えなかった、そんなものたち

大事すぎると身近にいられないというか、一緒にいられないみたいなところがありませんか。

その人に好かれすぎたりすると、その人とは近づけないっていうか、それはそれで大事にされてるんだけど、なんだか不幸だなって思いました。

学び

今年はあまり密度が高い年とはいえませんでしたが、それでも学びはありました。以下に列挙します。

- 文通は素晴らしい(友人とやっています。超楽しい。)

- 自分は、 「やらねばなと思いながらできていない」 という状態で消耗することが結構ある

- 実行機能の問題ともいえる。

- 「夜になって、急速に体がそわそわして、泳ぎに行った。」とかいう日記が散見される。

- 「作り切る」のがうまくない

- 日記を見ると、 3ヶ月に一回は抑うつ感情の話をしている

- キャリアには、他人がやりたいことをやる(ことでお金をもらい、教育される)フェーズと、自分がやりたいことをやる(から儲かるかは分からんけど、幸福な)フェーズがある。

- 人生、5ヶ年計画が重要. 生活とビジョンをalignさせること.

- 研究が進んでいるのは、暇な時.(8月とか、12月のテスト後 とか) やっぱり授業入れすぎた.

2026年について

2026年は、とにかく卒業をしたいと思っています。

そのうえで、東京の某社でソフトウェアエンジニアとして就職が決まっているので、そちらで働き始めることになります。

会社は、基本的にはお金を稼ぎながら社会人をインストールする場として使おうと思っているので、

人生の本体は会社の外にあるというスタンスです。(内定前からそれを宣言していた)

来年のテーマは、「自分の人生に真剣になること」.

学生時代は、オンとオフがうまく切り替わらず、また 自分の中長期的なビジョンと取り組みをうまく一致させる事ができなかった 点を反省しています。

結局のところ、 そのせいで取り組みが発散して「積み上げ」ができず、目的意識が曖昧なまま感情的にも不安定になりがちだった。

環境の変化を機に、再び自分の長期的なビジョン(おもしろ工作おじさん)と、 自分の根源的な欲求 に向き合い、それを実現するための生活となるよう、一貫性を作り上げることが重要だと考えています。

その意味で、自分の人生の時間を、自分が好きなようにカスタマイズできないはずはないので、人生に真剣に、頑張ろうと思っています。

補遺

本当は、今年はきっと振り返り記事なんて書けなくて、元気がないまま年を越すんだろうなと思っていました。 でも、こうして何かを出力できているのは、昨日・今日とSGGのイベントに参加して、自我を取り戻すぞという覚悟ができたからだと思います。 本当にありがとう。