あけましておめでとうございます。

昨年末は例年出していた年次の振り返りも書かなかったので、従前ここに書いていた自分の人生の方向性に関するような話はかなり久々になる。

タイトルでもう盛大にネタバレしているが、2024年度の 1年間、筑波大学情報科学類を休学する ことにした。

今は3年生で、今のところ進級はできる見込みなので、「4年生になった途端に休学」という形になる。

ここでは、その理由と、私の昨今の関心などについて述べようと思う。

先に述べておくが、この記事は 長いうえに、まとまりがない 。

休学を考え始めたのは2023年の11月末で、それから何人かの信頼している仲間に客観的なアドバイスを求め、12月には決定した。

その後担任や配属先研究室の教員、所属学類の長との面談を経て、2月14日、休学届を提出した。

考えはじめたきっかけは、「もう4年生になるのか」とふと感じたことである。

4年生 ーー学士課程の最後の年ということになるが、どうも自分が当初期待していたB3の成熟度には自分は達していないように思えた。

そう思ったことから、卒研着手前にもう少し時間をかけるべきではないかと考えるに至った。

ちょっとわかるツイート

動機

まともに生きてきすぎた

もちろん、 多くの人に色々なご迷惑をかけ散らかしながら生きてきた 自覚はある。とはいえ、小中高と皆勤で通学し、ヘンな入試ながらも比較的名の知れた国立大学に入り、というのは、どう考えても「まとも」な経路である。

こういうわけで、今の経路は「まとも」だとして、一方「わたし」自身はどうかといえば、 到底まともではない 。ものづくりが(時折健康を害する程度に)好きすぎる。一方で、ソーシャルスキルの成熟は、大体周囲から3年くらい遅れているなと感じ続けてきた。

まったり成長していること自体は、良くも悪くもないと思うが、自分の成長にライフステージが見合っていないのはあまり自分にとっていい話とは言えなそうである。人生を通してみれば、もっとゆっくり生きる方が自分には合っているように思えた。

そもそも、「まとも」な生き方は、どこか受動的であって、自分の意思決定よりも社会のペースに合わせている面が強い。

「まとも」を脱し、能動的に人生を構成する すべを身につけねばなるまい。

そもそも、自分の信じるものが見えた時、ダラダラと批評だけを続けるよりも、信じるものに全てをかけているやつの方が人としてattractiveと思う。

私はそうありたい。

↓休学など全く考えていなかった少し前の自分も似たようなことを言っていた

「勉強したいので休学します」

もう一つの休学を決めた理由は、「勉強したいから」である。

大学に勉強しに行ったはずが、あべこべな話 ではある。

しかし、どうやら私には学部のような入力に偏った学び方は消化不良を起こすようである。

形式言語の勉強をすれば正規表現エンジンが作りたくなるし、DBの勉強をすればDBMSが作りたくなるのが私だ。

しかし、大学での勉強の多くは実際にはただレポートを書くことに終始する。これは、一週間ごとに課題を出すという授業のサイクルから考えると現実的なラインではあるのだが、やはり私は手を動かして学ぶタイプだ。

これまでの技術遍歴からしても、大学で先生に 「教わる」スタイルになったのはつい最近の話 で、小学校から高校までの間、自分の先生は図書館でありウェブサイトであってきた。

これは、どう考えても「知の高速道路」とはいえないが、私は つくばから栗東に18切符で帰るような鈍行派 。その道ごとの経路を楽しみたいという想いが強い。このおかげで、ある目的の技術だけでなく、周辺の技術も含めて 自分のモノにできてきた。

回路基板からWebまで、 レイヤを問わず ものづくりができるようになれたのは、私が思うに鈍行のおかげだ。

鈍行だと途中でおいしい蕎麦屋を見つけることもある

とはいえ、取り組むことの高度化に伴って、鈍行では放課後の時間に収まらなくなってきた。

鈍行でのびのび好きにものづくりするには、大学生は忙しすぎる。

そこで、じっくり時間をとってものづくりを楽しむ時間を取りたいと考えたのだ。

「勉強したいから」には、「じっくりものづくりを楽しみたいから」以外にもうひとつ意味がある。

それが、「図書館の勉強をしたい」ということである。

情報科学を専攻している身でこれを言うのもどうかと思うが、情報科学が情報科学だけで辿り着ける世界はあまりに狭い。むしろ、 情報のエンジニアには、情報をあまねく統べる視点 が求められているように感じる。

電子計算機以前に情報学( informatics )の代表選手だったのは図書館だ。

「 情報学徒を名乗るなら粘土板からNVRAMまで全部やれよ 」と、自分に対して強く感じた。

そこで、司書資格の科目を受講するようになったのは、昨年のことである。

ここまで1年間図書館について勉強を進める中で、情報学と図書館について、色々なことが見えてきた。

そもそも自分にとってとても大切な居場所であり続けている図書館に恩返しもしたい。

そんなことを考えているうちに、図書館の勉強をするための時間もほしくなってきた。

そんなわけで、やはり「 勉強をするために休学を 」と思うわけだ。

コンクール病と、ものづくりに関する危機感

休学を決めた最後の決定的な理由は、 ものづくりとの向き合い方を改めて考えねばならない フェーズにきたことにある。

高校までは「エンジンに突き動かされるように」ものづくりができていたが、大学に入って以来、しばらく陰鬱な時期があったこともあって、最近はかなり健康的に生活している。それ自体はいいことだけれど、あまり深く打ち込んでいる感じがなく、面白くなく思ってきた。

この点、自分の主観では、私の人生ではじめてのプログラミング的な意味での「実績」である2017年のU-22プログラミング・コンテスト 受賞以前が最も自分に成長圧があった と思っている。

ところがコンテスト以後、 受賞に味をしめ、承認欲求に溺れた ことにより、変な癖がついた。

その結果、RCJや未踏ジュニアなど、名前のついた「実績」らしきものは、(特に高校時代)たくさん生んできた。

それはそれで、自分が機会を掴み取るには 便利 なのだけれど、結局のところ「答え」が見えていたところでラベルを獲得していただけに思える。

承認欲求を、「答え」を出すことでインスタントに満たそうとする「コンクール病」である。

そもそも、これらの「実績」の多くは、一義的には実績ですらない。

この「コンクール病」の傾向は、 自分の価値を権威に委ね、自分の信じる善さや美しさを表現することから逃げ続けている ということであって、 控えめに言ってセンスがない 。

むしろ 一人で好き勝手に勉強していた時代の技術への姿勢の方が遥かに尊い ものであり、私は再びその感覚を取り戻すことを願ってやまない。

もうひとつの危機感は、大学に入ってから、学友から技術の相談を受ける時に「これ最後にやったのk年前なんだよね〜」とよく言っていると気づいたことに端を発する。こんな発言が出るのは、学友たちよりも技術を長くやっているから、とも言えるが、 実は自分が勉強できていない のではないか。

だとすれば、これは 技術の切り売り とでもいうべきもので、到底持続するものではない。

何より、勉強できていないまま技術のことを語るのは、 明らかにクソ格好悪い。

これは私が嫌った「『基礎は変わらないから』と言いながら新しい技術を勉強しないおじさんエンジニア」に近づきかねない 危険信号 である。

新しい技術を追っている者が「 やってみたけど 変わっていなかったよ」というならいいが、知らずに「本質は変わらないから」なんて、 比較ができない以上原理的に言えるはずがない。従ってこういったおじさんたちの言明は 「知ったか」にすぎず、非難すべきもの である。

このままコンクール病を続ければ、この種のおじさんへまっしぐらだろう。

しかし私は、自分の興味に向き合い、勉強する道を選びたい。

これが、休学を決めた決定的な理由となった。

周囲の反応

休学します、といった後の各位の反応が、本当に好意に満ちていて、

こんな素敵な人たちと仲良くなれていることが誇りに思えたので、ここで一部を紹介する。

私も身近な人が自分の道を行くことを決めたらこんなふうに素敵に応援できる人でありたいものである。

各位には心から御礼申し上げる。

親

やっと言い出したか、と思ったぞ。

幼馴染

担任

伊藤くんらしいなぁ

後輩

友人

これからすること

「勉強したい」とは書いたが、具体的には次のようなことをするつもりである。

無限ものづくり

前述の通り、手を思ったほど動かせていないことに課題意識を持っているので、第一に たくさんのものづくりをしようと思う 。

これまで、学部生として勉強する中で時間がとれず向き合えなかった色々な技術を、実際に実装してみる経験を多くしたいと思っている。また、これまでちゃんと勉強したことがないテーマを学ぶことにも期待がある。

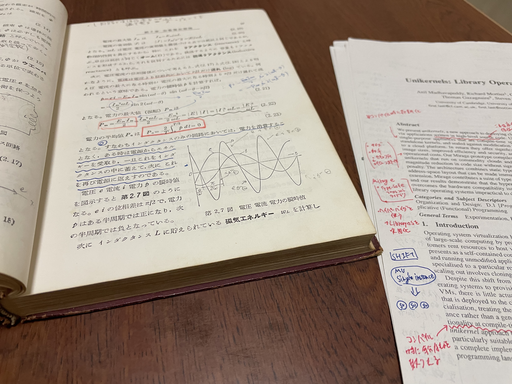

他にも、型システムやAFLIE、ハイパーバイザといったように、 深掘りしたい技術 や 山積みになった技術書 があるので、それらに集中的に挑もうと思う。

また、これまでに取り組んだことのないものづくりの形態への挑戦にも関心がある。映像や音楽といった今はあまり得意でない表現手段を自分のものとしたり、薄い本を書いたりできるといいかもしれない。

その中では、時間を生かして丁寧にしつつも、作る時には雑に作ることを心がけたい。色々な未完成のプロジェクトを山積させるのではなく、レベルが低くとも完結させることが大切である。

図書館についての勉強

図書館については、いくつかの点で関心を持っている。

メイカースペースとして

まず自分にとって図書館は 常に変わらずそこにあったもの であり、人生のどのフェーズでも重要な意思決定を支えてくれた存在である。特に、技術については おりがみの本からタミヤモータの工作の本、そして情報理論の本と、たいへん助けられてきた。

このように、図書館のものづくり関連の本で技術に入門した身として、 図書館にメイカースペースを作る事例に関心をもっている。

いくら公共図書館がすべての市民に開かれており、そしてそこに巨人たちの叡智が積み上げられているとしても、それを実践する機会に恵まれないと利用者個人の人生には十分に効果を発揮できない。

私は知識を図書館から学んだが、同時に偶然にも PicKitをくれるサンタさん のいる家に生まれた点で ずば抜けて恵まれていた からこそ、今、技術でそれなりのお仕事や活動ができている。

しかし、ものづくりに目醒めるかどうかが、この 「偶然の恵まれ」に依存する現状は明らかに不公平 である。したがって、ものづくりの民主化を推し進める上で、オープンなものづくり環境の整備を抜きに語ることはできない。

そこで、すでに十分な知識資源と人間の往来をもつ図書館に目が向く。 図書館には、その「オープンなものづくり環境」たるべき素質がある と考えている。

とはいえ、実際のところ、メイカースペースの運用は一筋縄には行かないことも、いちメイカーとして十分承知している。特に、初心者の入りやすさを高めたり、スペース内での交流をうまく促したりすることについては、各地のFabLab等の苦悩を頻繁に聞くところである。

だからこそ、これまでの図書館における事例はどのようにその点を乗り越えてきたのか(あるいは課題となっているのか)について考えたい。

RoboticsやComputer Scienceのフロンティアとして

今、司書科目を受講し、図書館について勉強しているわけだが、かつてにも増して「 司書、すごすぎでしょ 」という気持ちが高まっている。情報資源を取り扱うprofessionalとしての司書の技術体系は、そもそもその体系そのものがよくできているうえに、それを実際の利用者サービスとして成立させるには個々人の十分な鍛錬を必要とする。

しかし、地元の公共図書館を見てみるとどうだろうか。 目に見える司書の仕事は多くが排架業務か貸し出し・返却の受付であり、 「誰でもできる」ように思われている節があるように思える。

これは、あまりにももったいないことである。

プロにはプロの仕事をさせるべきである。 「プロの仕事」とは、利用者に寄り添ったレファレンスやコレクション構成、企画展開のことでもあるし、あるいはそれ以外の まだ見ぬ新たな図書館の姿を実現させること かもしれない。

ーーそれでは、今行われているような「誰でもできる」ように見えるが重要な仕事は、誰がやるのか。

もうお分かりであろう。 退屈なことは何にやらせるのか 、この記事の読者ならすぐにピンと来るはずである。

図書館に理解があってコンピュータやロボットの知見がある人間が必要だ。ーーここにいるぞ。

海外に行こう

実は 最後にこの国を出てからもう4年経つ 。海外は好きだし、色々なきっかけで世界各地に友人がいるにもかかわらず、このような状況下にあるのは憂慮すべきことである。当然、 COVID-19という存在は大きいが、今やそれも社会的には過去のものとなっている。

というわけなので、積極的に海外渡航をしたいと思っている。特に、英国にはもう一度行きたいと思っているのと、エストニア, 台湾, 中国(というか深圳), ルワンダおよび東南アジア諸国に関心がある。もちろんシリコンバレーにも。

それから、 スペイン語の勉強をしはじめてもう4年経つ ので、スペイン語圏のどこかにも行ってみたい。南米もよいし、スペインもよいと思う。

これらの取り組みのために、目下計画と調査を進めているので、いずれ決まったら続報を書く。

未来へ

休学という、ある意味では大きい(?)意思決定をしたわけだが、私は将来どこに行くのだろうか。

わからないというのが正直なところではある。しかし、 将来について何も考えずに意思決定したわけでもない。

今の所の人生の大目標は おもしろ工作おじさんになることである。

このコンセプトは私が作ったもので、「ある種のユーモアや人間性の深さに裏打ちされたテーマのものづくりを楽しみ、それによってものづくりを楽しむ人を増やす人」的なものとして考えている。

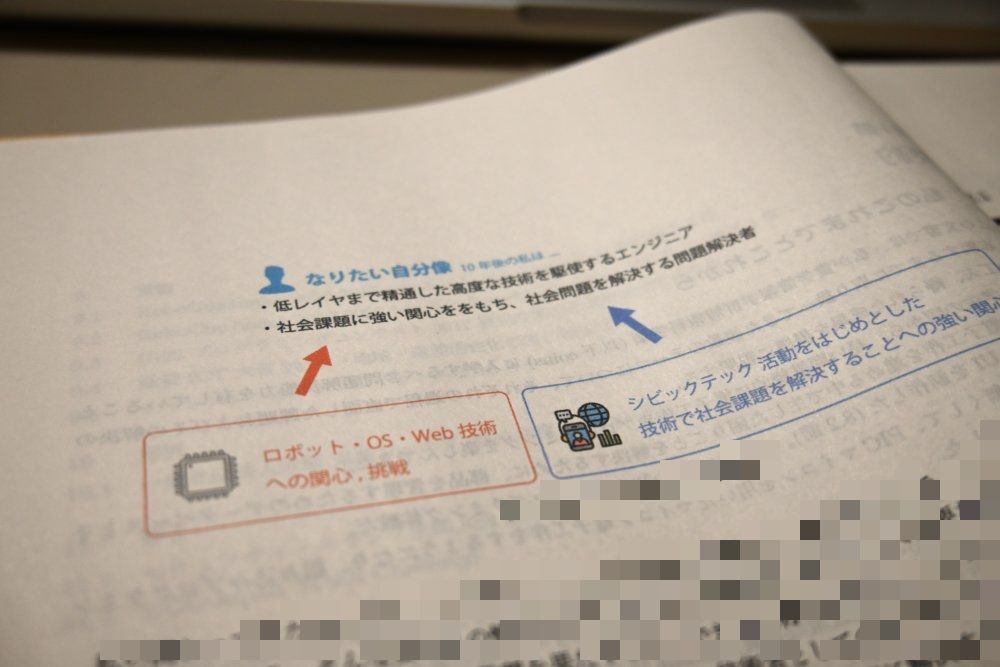

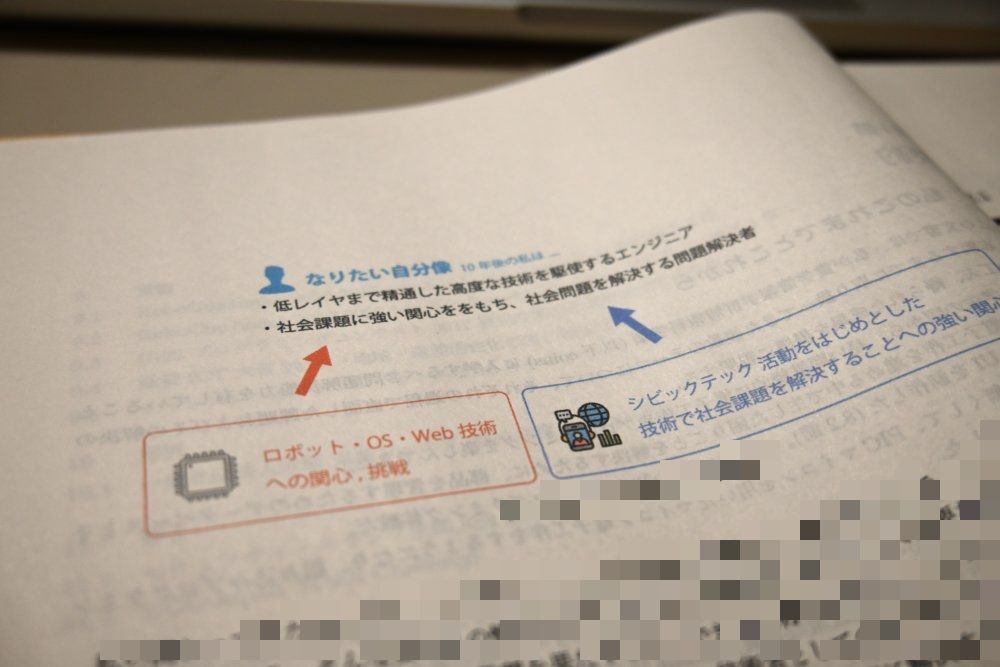

そして、その人生の目標を達成するための、キャリア上の現時点での目標地点は、レイヤ問わずテクノロジを駆使して現実の課題を解決することにある。

現実の課題 とは、例えば「司書がプロとしての仕事をできる時間が限られている」といったようなことであり、 レイヤ問わず とは、その問題を解決するためにはWebアプリであろうがロボットであろうが選択肢になりうるということである。

現実の課題

私のここ最近の強い意識として、「エンジニアども、もっと 現実の課題を観察せよ 」というのがある。

エンジニアたちは手が動くので、ものを作るのは容易い。それは私も半人前ながら技術者として、よくわかる。しかし、それらの多くは現実の課題の観察が足りないと思う。もっと現実の困り事や利用の姿をよくみる必要がある。

このことは、私がシビックテックや未踏ジュニアの取り組みで学んだことでもあるし、大学に入ってから学園祭実行委員会等で痛感したことでもある。 現実の課題をみるということは、現実の課題に介在する人とコミュニケーションすることでもあるし、ドメイン知識を学習することでもある。

これを怠って現実の課題を解決できると思うのは、驕りである。

だからこそ、私は図書館の課題に向き合うために司書資格を取ろうとしているのだ。

「 手法のprofessionは、テクノロジで代替されうるが、目的のprofessionはそうは行かない だろう」というのが私の考えだ。

私がこのように考える一方で、世間では「DX」「エーアイ」「クラウド化」といったバズワード祭りであり、めまいがする。

あたりまえの話であるが、 生半可な技術の理解で適切な技術を導入できるわけがないし、ドメイン知識なくして現実の課題が解決できるわけがない 。

しかし、現実にそれを勧めている方は、それらのコンセプトがなんであるか、実際にはまるでわかっていないことも多い。技術を社会に実装する立場にありながら、技術を不勉強なのは不誠実な態度であり、情報技術業界全体の信頼を損ねる行為であって、詐欺である。短く言えば、カスだ。

幸い、私はパソコン愛好家であって、かつ現実の課題を観察することの重要さに気づけた立場である。

カスのDXを一掃したい。

レイヤを問わず

特に大学に入ってから、色々な会社の話やエンジニアとのキャリア談義が多くなってきて気づいたこととして、「基板のアートワークも描くし、アセンブリも書くし、普通のアプリケーションも書くし、なんならWebもやる」みたいなエンジニアはそんなに多くないことがわかってきた。

しかし、この技術をレイヤ問わず「縦に」みるスキルは、適切なレイヤでの課題解決につながる可能性が高い、有用なものであると感じているので、これは積極的に活かしたいと思っている。

あれ、なんだかこれ聞いたことあるな

ここまで、ダラダラと「 現実の課題 に注目すること」そして「 レイヤ問わず 選択肢とすること」について述べたが、

これらをそれぞれ「社会への関心・知見」と「技術力」に言い換えて、「社会への関心と技術力の両輪で生きる」というとどうだろう。

AC入試の自己推薦に書いたところに帰着してしまった。人は変わらないようである。

↓高3のころに書いた自己推薦書(恥ずかしいけど人生の記録として貼っておいてみる)

3年経って同じところに戻ってきた。やはり私の進む道はここらしい。

エピローグ

というわけで、筑波大学を休学し、 本気のお勉強タイム に入る。

物事の優先順位として、「より面白いことを勉強するので」という理由でお断りすることはあるかもしれないが、基本的には無限フッ軽人間になるはずなので、ぜひ面白い機会にはお招きいただきたい。

私も、何か勉強した面白いことがあればぜひお話しする。

それから、このような自由な生き方を許してくれ、応援してくれる周囲の人間に、普段にも増して感謝している。

何度も書いているが、私は本当に人間に恵まれていて、周りにはいい奴しかいない。

では、このあたりで。

なんかバカ真面目に書いちゃった。たかが休学でイキり散らかしてる奴みたいでやだな。